江戸東京の手仕事を守る宇野刷毛ブラシ製作所、伝統工芸士の思い

2025.03.18

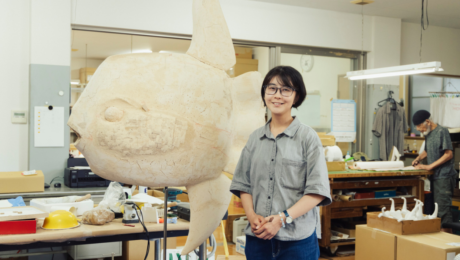

LIFE「昔から手で物を触ることが好きで、作業しているとつい時間を忘れて夢中になっちゃう」。1917年に父親が創業した宇野刷毛ブラシ製作所の3代目として、手仕事による刷毛・ブラシづくりを守り続ける宇野千栄子さんは、本当に楽しそうな笑顔でそう話します。父や職人たちを手伝いながら自然とこの道に入って64年。現在は娘の三千代さんと二人三脚で、新しい時代のニーズに合わせた商品づくりにも力を入れています。

ものを塗る道具である刷毛は、文化が花開いた江戸時代に用途に合わせて様々な種類が作られるようになりました。特に伝統工芸品の制作に刷毛は欠かせない必需品で、表具師が使う経師刷毛のほか、漆刷毛、木版刷毛、染色刷毛、人形刷毛、さらには白粉刷毛、塗装刷毛が誕生。これらは今、「江戸刷毛」として東京都の伝統工芸品に指定されています。

一方、明治に入って欧米から伝わったブラシは、一般家庭への普及によって機械による大量生産が進みましたが、東京では手植えによる丈夫で繊細なブラシの製造が続けられたことで技術が継承され、「東京手植ブラシ」として同じく都の伝統工芸品に指定されました。

宇野刷毛ブラシ製作所は創業当初、主に職人が使う刷毛を手がけていましたが、需要に応じてブラシの製造を始め、その後は清掃用や工業用などが増えていったと言います。刷毛づくりはブラシづくりと比べて技術的に難しく、千栄子さんが結婚してまもなく先代が他界してしまったことも、ブラシ製造の比重を増やすことにつながったそうです。

「それまでに受けていた仕事は、父の育てた職人さんたちに引き継いでもらって、私たちは新しいお客さんを開拓していきました。最初はどうなることかと思いましたが、お店の前を通りかかった人などが立ち寄って『こんなブラシ作れない?』と言っては注文を出してくれたんです。このお店は昭和の初めに、『これからは人通りが多いところに出ていかないといけない』という父の考えで今の国道沿いに移転したのですが、おかげでここまでやってこられました」

機械に取り付ける工業用ブラシはそれぞれの用途にあわせて専用のものが必要になることから、当時は、工場や機械メーカー、研究所など様々な顧客の要望に応じて製作する受注生産を多く手がけていたそうです。夫の雄三さんと夫婦ふたりで注文をこなす忙しい日々。雄三さんが体調を崩してからは、娘の三千代さんが家業を手伝うようになりました。

その後、3代目となった千栄子さんから刷毛・ブラシづくりを学ぶかたわら、三千代さんが新たに始めたことのひとつがデザイナーとの共同開発でした。馬や豚など毛材の動物の形をしたボディブラシの「アニマルシリーズ」や組子デザインの「雅ブラシ」など、機能性はもちろんのこと、インテリアとしてそのまま飾りたくなる商品が続々と誕生しています。

「父は先見の明がある人で、新しいことを次々と考えていたのですが、娘も似たところがあるのかもしれませんね。わたしはついていくのが精いっぱいですが、おかげで最近はデパートの催事などにも出店するようになり、お客様と直接お話しして、使い方を教えてあげたりすることが楽しみになりました。後日また来てくださって『教わったとおりに使ってみたら、すごく良かった』と言ってもらえる瞬間が、何よりもうれしいです」

83歳を迎えた今でも、朝から夕方まで作業を続けても一向に苦にならない、と話す千栄子さん。職人としての技術は高く評価され、東京都の伝統工芸士(江戸刷毛および東京手植ブラシ)に認定されました。三千代さんが始めたオンラインストアを通じて広く海外からも注文を受けるようになり、なかには同じ靴ブラシを5個も注文するほどのファンもいるそうです。「ひとつひとつ丁寧に、良いものを作りたい」。千栄子さんのものづくりはまだまだ続きます。