【江戸東京きらりプロジェクト】和敬塾に進化し続ける東京ブランドが一堂に集結

2025.03.27

LIFE2025年3月7日(金)〜3月9日(日)の3日間、江戸東京きらりプロジェクトは「EDO TOKYO TIMELESS 展〜和敬塾で出会う、時代を超えて愛され続ける東京ブランド〜」を開催しました。東京が誇る老舗の名品や匠の技、食文化を“Timeless”という視点から再発見しようという本展覧会。会場となったのは、旧細川侯爵邸である和敬塾本館。東京都指定有形文化財(建造物)に指定されている歴史的建造物の趣深い空間に、伝統を守りながらも時代に即したものづくりを行ってきた、江戸東京きらりプロジェクトに参加する39の事業者が集結しました。

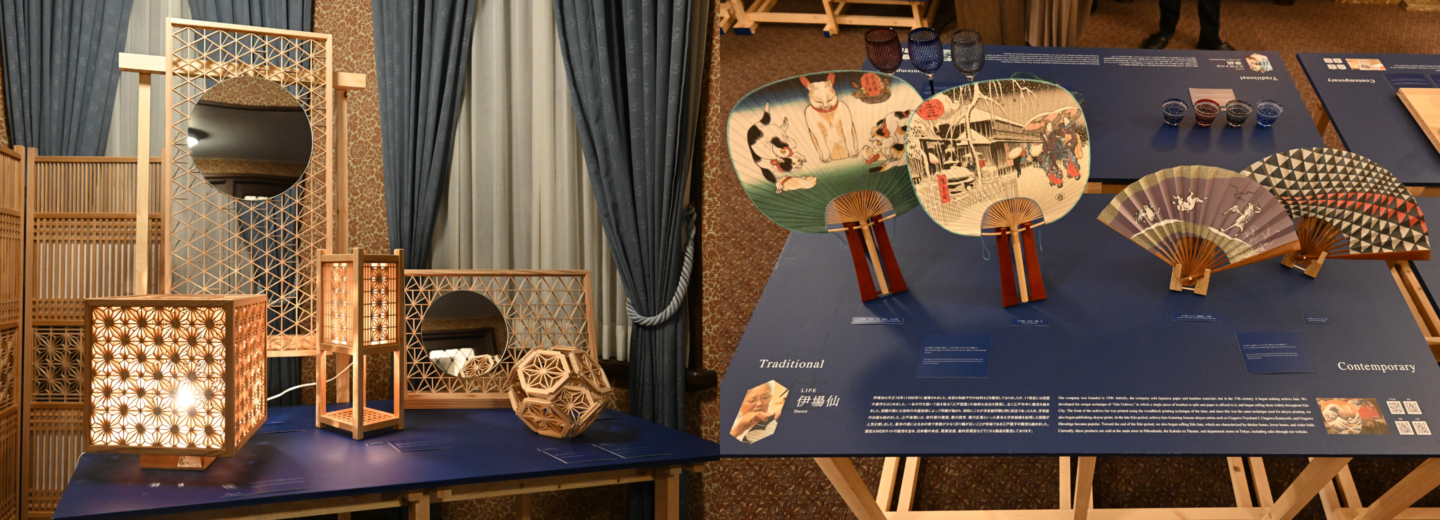

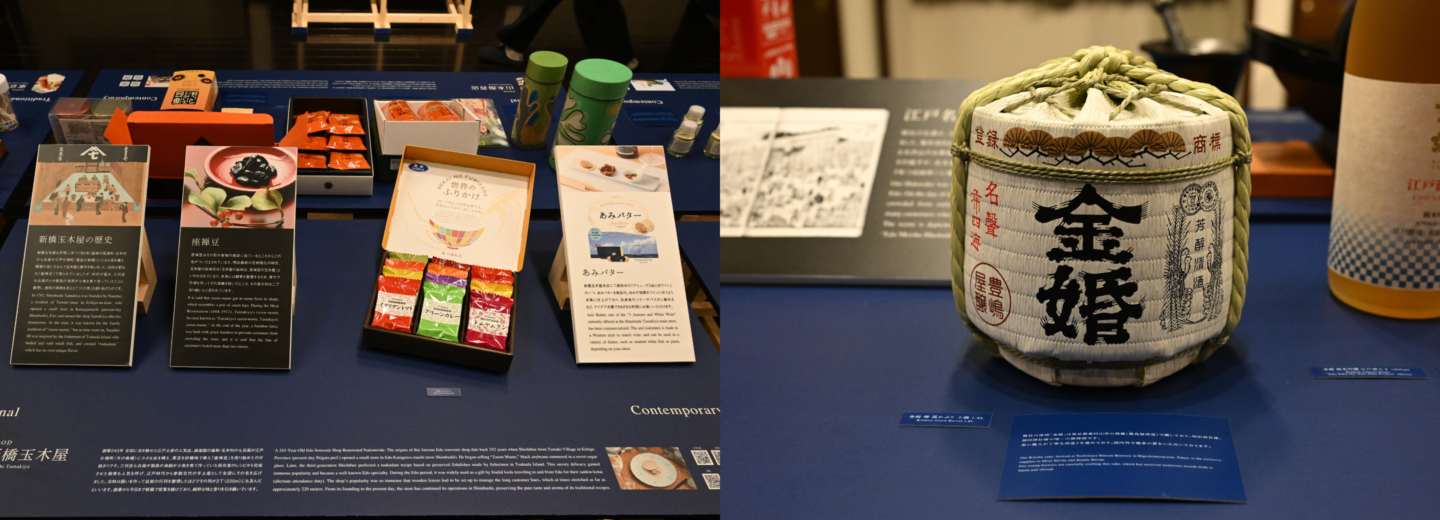

本展の総合ディレクターを務めた歌代悟氏は、「 “Timeless”な価値をもつ東京ブランドは、伝統的に紡がれてきた不変の価値と、時代に寄り添いながら変化する柔軟性が共存し、社会、文化、そして人と、現在進行形で繋がり続けています。」と本展覧会のコンセプトを説明。その言葉の通り、会場は、衣食住という暮らしのシーンに沿ってエリア分けされ、各展示は“Timeless”のテーマに基づき、伝統と革新を対比する左右構成で展開されました。創業当初から受け継がれる看板商品や原点となる伝統技術・商品と、現代のライフスタイルに合わせて進化し続ける技術・商品を対比させた展示により、江戸東京きらりが掲げる“Old meets New”の理念が鮮やかに浮かび上がりました。

1階は「住(Life)」の展示。江戸切子や組子などの伝統工芸品から傘やタオルなどの日用品まで、今も昔も人々の暮らしを豊かに支える東京のものづくりの粋が伺えました。

2階は「衣(Fashion)」の展示。衣装やカバン、アクセサリーなど、多様な東京ブランドの美しさと機能性が紹介されました。

3階は「食(Food)」の展示。野菜や菓子、日本酒など、東京が誇る食文化を彩る名品の数々が並びました。

2階には、江戸東京きらりプロジェクトに参加する事業者と、パリ市が運営するデザイン産業インキュベーション施設BDMMA(Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d‘Art)所属デザイナーとの共同制作品を展示する特別エリアも。このコラボレーションは、東京とパリとの連携事業として2021年に始動したもので、会場にはこれまでの作品の中から6点が展示されました。

さらに、会場では組紐や組子コースター製作など、さまざまなワークショップも開催されました。東京が誇る匠の技を実際に体験できるとあり、参加者はみな真剣に取り組みつつ、職人気分を味わいながら自分だけの作品づくりを楽しみました。

会期中は幅広い世代の人々で賑わい、和敬塾本館という歴史的な建造物と伝統的な技術や産品とのコラボレーションを楽しんだという感想や、伝統技術を生かしながらも現代に合わせた商品を生み出していることに対する驚きの声などがありました。東京ブランドのさらなる可能性を感じさせる展覧会となりました。