【若き担い手たち】江戸木目込人形の新たな可能性に挑む、松崎人形の最年少職人の情熱と技術

2025.09.16

LIFE1921年創業の松崎人形は、「江戸木目込(きめこみ)人形」と「江戸節句人形」という二つの伝統的工芸品の技術を継承する人形工房です。この歴史ある工房でひときわ才能を発揮しているのが、職人の瀬田歩美さん。先輩職人から吸収した知識や技術を未来へとつなぐ彼女は、最年少ながら周囲の期待を背負い、新たな挑戦を続けています。

手先が器用な父親の影響もあり、子どものころからものづくりに夢中だったと話す瀬田さん。そんな彼女が松崎人形に入社したのは2016年。金釘を使わずに木材を組み合わせて木工品を作りあげる指物(さしもの)の職人である叔父の紹介がきっかけでした。それまで意識することのなかった人形づくりに興味を持ち、その奥深さに魅力を感じたといいます。

松崎人形では、職人一人ひとりの特性を見極め、適した人材を配しています。専務取締役の松崎篤さんは、面接時に瀬田さんのものづくりに対する意欲を感じ取り、入社後は同社の主力商品である江戸木目込人形の職人として経験を積んでもらうことを決めました。江戸木目込人形は、桐のおがくずと糊で作った桐塑(とうそ)で原型となる胴体をつくり、そこに筋彫りを入れ、衣裳となる布地の端を糊付けすることで仕立てる伝統的工芸品です。

「入社してしばらくは必死でした。裂地を貼る糊の量も、人形の髪の毛を結う力加減も分からず、頭(かしら)の良し悪しを見極めることすらできませんでした。なぜなら、そこには明確なマニュアルは存在せず、木目込一つとっても職人それぞれで微妙にやり方が違うので、自分なりに技術を習得していかなければなりませんでした」

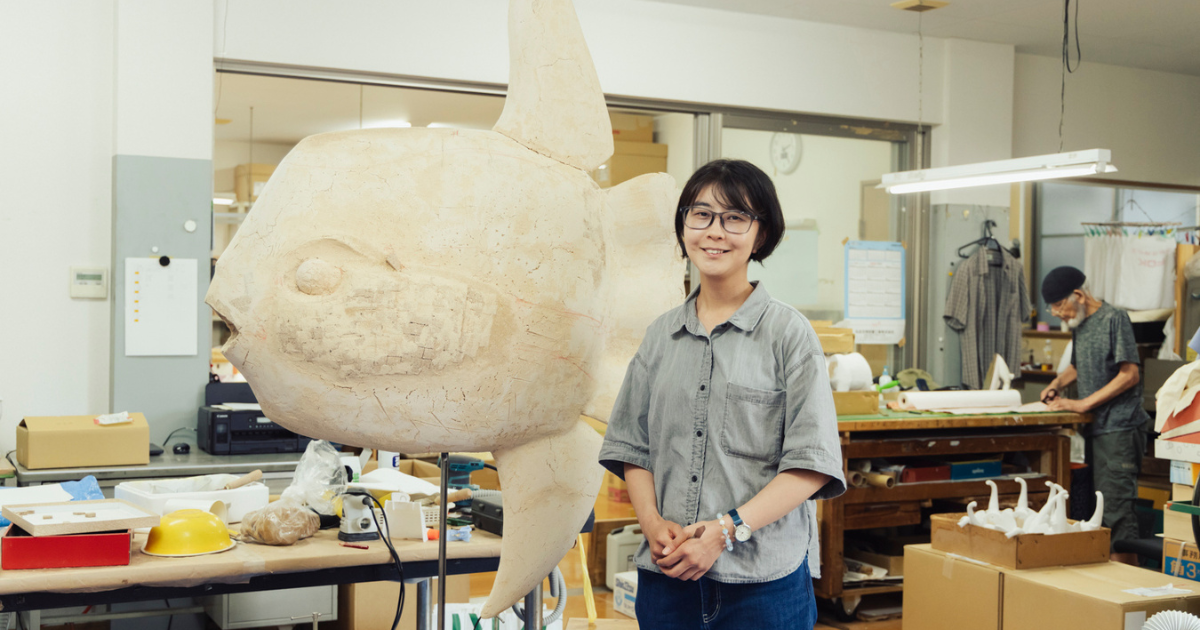

職人に求められるのは、いかに迅速に、そして美しく仕上げられるか。瀬田さんは社長や先輩職人から教わった技術を詳細にメモし、それを参考に自分なりに工夫を凝らし、独自の技術を確立していきました。入社から10年目を迎えた今では、新作人形の衣裳選びを任されるほどに成長しました。さらに、松崎人形が伝統工芸の新たな可能性として手がけるanimaシリーズの制作メンバーの中心的存在としても活躍しています。

「今、もっとも多くの時間を費やしているのは、animaシリーズにインスパイアされて特注でご注文いただいたマンボウの制作です。高さもあり、面も広いため、大変な作業が続いていますが、新しい挑戦がこうして形となることに大きなやりがいを感じています」

さらに、瀬田さんは江戸木目込人形やanimaシリーズの制作と並行して、独学で3Dプリンターとスキャナーの技術も習得。新しいことにも積極的に取り組む彼女に、会社も大きな期待を寄せています。

「たとえば、アニメのキャラクターとのコラボレーションを提案したり、自分の意見を物怖じせずにいえる環境が松崎人形の魅力だと思います。今も3D技術を使って何かできないかと考えているのですが、もっと技術を高めて、さらにかっこいいもの、大きいものに挑戦したいです」

松崎人形には現在、83歳を筆頭に9名の職人が在籍しています。同社は職人たちの多様な価値観を尊重し、年間の作業工程の調整や不要な残業の廃止、有給休暇の取得促進など、働きやすい環境づくりにも力を入れています。こうした取り組みにより、職人たちは自由な発想力と柔軟性を持って仕事に取り組めるようになりました。そして、伝統を守りながらも、常に進化を求めるこの環境こそが、瀬田さんのような30代、40代の若い力を惹きつけ、松崎人形の未来を担う希望となっているのです。

「この仕事は、外から見るよりも複雑で繊細な作業が多いので、難しいこともたくさんあります。でも、私が作った人形を多くの方が手にとってくださることがうれしいですし、ものづくりの喜びを常に感じることができます。それがこの仕事の一番の魅力だと思います」

【若き担い手たち】は、東京に代々受け継がれてきた匠の技術やノウハウを未来に繋ぐ若き職人やスタッフに焦点を当て、彼らがこの道を選んだきっかけから日々の仕事内容、そして将来への展望を深掘りしていきます。