浴衣職人が残した伝統の技を、新しい感性で伝える

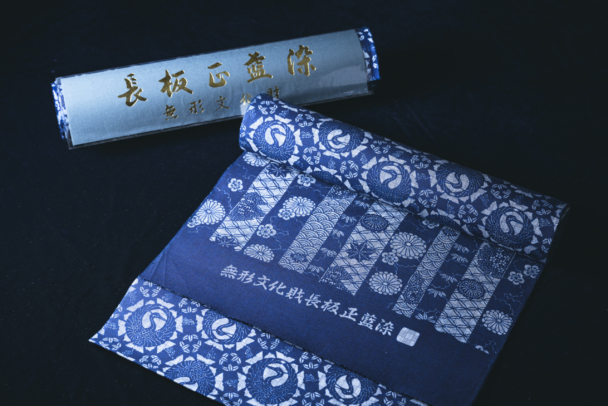

1894(明治27)年創業の三勝は、明治時代から現在に至るまで浴衣を作り続けてきた。店を構える人形町は第二次世界大戦や関東大震災などの被害を逃れた地域であるため、ここには二万点を超える古い型紙が残されている。三勝の浴衣の主流となる注染(ちゅうせん)は、布を一枚ずつ染めるのではなく生地を折り返しながら型を置いて糊付けし、専用のヤカンを使って染料を流し入れる染め方で、三勝においては多いもので6種もの染料を組み合わせながら色の濃淡を表現し、表裏を同様に染め上げていく。一方、三勝専属の職人であった清水幸太郎氏が得意とした長板中形(ながいたちゅうがた)は、一枚の生地の表裏にぴったりと同じ型を置いて両面を染める手法で、繊細で美しい仕上がりが職人の腕の見せどころとなる。「浴衣は見た人にも涼を感じてもらうもの。白場(白地)をいかに表現するかが肝心だ」。四代目・天野半七は今はなき先達の言葉を胸に刻みながら、浴衣のあらゆる可能性に着目。浴衣生地を現代に合わせるスタイルに仕上げたり、インテリア製品を作るなど意欲的な取り組みも行っている。

2012年、三勝ではより多くの人に浴衣の製法を知ってもらいたいと、倉庫に眠る型紙と反物を一般に公開した「三勝ゆかた博物館」をオープン。本来三勝は、全国に存在する生地職人や染め職人に仕事を発注し、百貨店などの小売店に製品を卸す問屋。これまで消費者と直接やりとりする機会は少なかったが、博物館を開設したことで産地や職人を守り、次世代に残すための努力を多くの人に伝えている。人形町にある同博物館には浴衣の技法についての解説とともに、専属職人として活躍した清水幸太郎氏(1897〜1988年)と息子の敬三郎氏(1932〜2021年)についてのパネルも展示。長板中形の名人でありのちに人間国宝にも認定された幸太郎氏、「浴衣の生き字引」と謳われた敬三郎氏たちが残した伝統を守りながら、天野半七は現代のライフスタイルに合わせた試みを模索し続けている。